Как грамотно выстроить рабочий процесс сотрудника

Именно поэтому все больше руководителей уделяют внимание оптимизации и совершенствованию внутренних рабочих процессов. В статье мы раскроем ключевые принципы построения эффективного workflow и поделимся практиками, проверенными на личном опыте.

Почему важно все систематизировать

Каждый сотрудник должен четко понимать что, зачем и в какой последовательности он делает. Но одной лишь ясности недостаточно — процесс должен полностью соответствовать текущим и стратегическим потребностям бизнеса.

Рассмотрим пример: интернет-магазин запустил акцию с бесплатной доставкой и привлек рекордное число заказов. Но склад не успевает комплектовать посылки, служба поддержки завалена вопросами о статусе отправлений, а логистический партнер не был предупрежден о скачке объемов. В итоге компания сталкивается с задержкой отгрузок, ростом возвратов и падением NPS. Вместо укрепления лояльности — волна негатива в отзывах. Рост стал источником стресса и потерь.

Это классический случай «разорванного» процесса: сильное звено (маркетинг) работает вхолостую из-за слабого (операционное исполнение). Такие точки напряжения сигнализируют о том, что пора привести систему в порядок.

Систематизация — это не просто описание инструкций, а выстраивание целостной, прозрачной и масштабируемой модели работы. Она охватывает как взаимодействие между подразделениями, так и рутинные действия отдельных сотрудников, и помогает:

- Создать объективную основу для управленческих решений — на данных, а не на интуиции.

- Повысить производительность и снизить когнитивную нагрузку на сотрудников за счет четких стандартов и зон ответственности.

- Укрепить конкурентные позиции: скорость, предсказуемость и качество — это то, что клиенты ценят в большей степени.

- Заложить фундамент для дальнейшей автоматизации бизнес-процессов.

Иными словами, систематизация — важный этап подготовки к цифровой трансформации. И начинать ее стоит не с внедрения программного обеспечения, а с анализа и выстраивания внутренних процессов — «с себя», как это принято в японском менеджменте: сначала порядок на рабочем месте, потом рост в бизнесе.

Автоматизация внутренних процессов

Автоматизация — стратегический шаг к повышению скорости выполнения операций, снижению издержек, минимизации ошибок, устранению зависимости от субъективного фактора и преодолению «информационных разрывов» между отделами.

Хотя конечный клиент не видит внутренние процессы, их отлаженность напрямую влияет на скорость реакции компании, качество продукции, сроки исполнения и уровень сервиса. Для руководства же — это основа для прогнозируемого роста, прозрачного контроля и гибкой адаптации к изменениям.

Для успешной автоматизации необходима предварительная систематизация процессов. Только четко описанный и логичный workflow можно эффективно перевести в цифровой формат. Вся работа по автоматизации строится на четырех ключевых этапах:

- Моделирование. Создание «цифрового двойника» процесса: определяется последовательность шагов, роли и ответственные, точки принятия решений. Главный критерий — ценность каждого действия. Шаг без цели не просто избыточен, он замедляет скорость работы, повышает ее стоимость и снижает предсказуемость.

- Тестирование. Проверка модели в условиях, максимально приближенных к реальности. На этом этапе выявляются и корректируются логические разрывы, узкие места, дублирование функций до того, как процесс запущен в работу на полную мощность.

- Внедрение и исполнение. Происходит запуск процесса в эксплуатацию. Успех зависит от четкого исполнения ролей — и здесь на помощь приходят KPI, привязанные к конкретным этапам. Они не только позволяют измерять эффективность работы, но и служат инструментом мотивации, обратной связи и справедливой оценки вклада каждого сотрудника.

- Мониторинг и контроль. Постоянное наблюдение за исполнением: выявление отклонений, анализ причин, своевременная корректировка. Это не надзор за персоналом, а поддержка устойчивости системы, чтобы автоматизация работала не только в моменте, но и в перспективе.

Грамотно пройденные этапы превращают автоматизацию из разовой инициативы в долгосрочную стратегию устойчивого развития бизнеса.

Типичные ошибки реорганизации

На практике грамотная оптимизация и автоматизация внутренних процессов приносит ощутимые выгоды уже в течение года:

- точность планирования растет на 40%;

- производственная эффективность — на 50%;

- скорость принятия корректных управленческих решений — на 80%.

Однако такие результаты достижимы только при условии, что реорганизация проведена осознанно. На деле многие инициативы по автоматизации и оптимизации не оправдывают ожиданий из-за типичных стратегических ошибок:

- Некорректная расстановка приоритетов. Руководители часто автоматизируют видимые, но второстепенные процессы, при этом упускают из виду ключевые узкие места. Эффект получается локальным, без системного влияния на бизнес.

- Стремление охватить все сразу. Массовое внедрение изменений парализует организацию. Эффективнее начинать с 1–2 критически неэффективных процессов, добиваться положительного результата и масштабировать опыт.

- Полный перезапуск. Соблазн создать идеал с нуля велик, но действующие процессы — это не просто рутина: в них накоплен ценный опыт, включая знание типичных ошибок и «подводных камней». Игнорировать их — значит повторять прошлые промахи, но уже в новом формате.

- Потеря фокуса на цели. В погоне за идеальной схемой легко забыть главный критерий успеха: упрощение, а не усложнение. Добавление лишних согласований, этапов и отчетов превращает оптимизацию в бюрократическую нагрузку.

- Отсутствие обратной связи. Даже безупречно спроектированный процесс может деградировать со временем, если за ним не следить. Прописать регламент — это только первый шаг. Постоянный мониторинг исполнения, анализ отклонений и корректировка — обязательная часть цикла улучшений.

Избежать этих ошибок помогает дисциплина: четко сформулированная цель, поэтапный подход, вовлечение команды и регулярная оценка эффективности.

Автоматизация учета рабочего времени

Учет рабочего времени — это не бюрократическая формальность, а один из ключевых инструментов повышения прозрачности и устойчивости бизнеса. Его автоматизация позволяет:

- Снизить внутреннее «трение». Упростить взаимодействие между отделами, устранить дублирование задач и просто.

- Визуализировать процессы. Быстро выявлять узкие места, задержки и несогласованности в цепочке исполнения.

- Поддерживать дисциплину исполнения. Отслеживать соблюдение регламентов и вносить корректировки до того, как небольшая задержка превратится в срыв сроков.

Важно понимать: в любом процессе нет «фоновых» сотрудников — вклад каждого влияет на финальный результат. Современные IT-решения позволяют фиксировать этот вклад без субъективных оценок и ручного сбора данных.

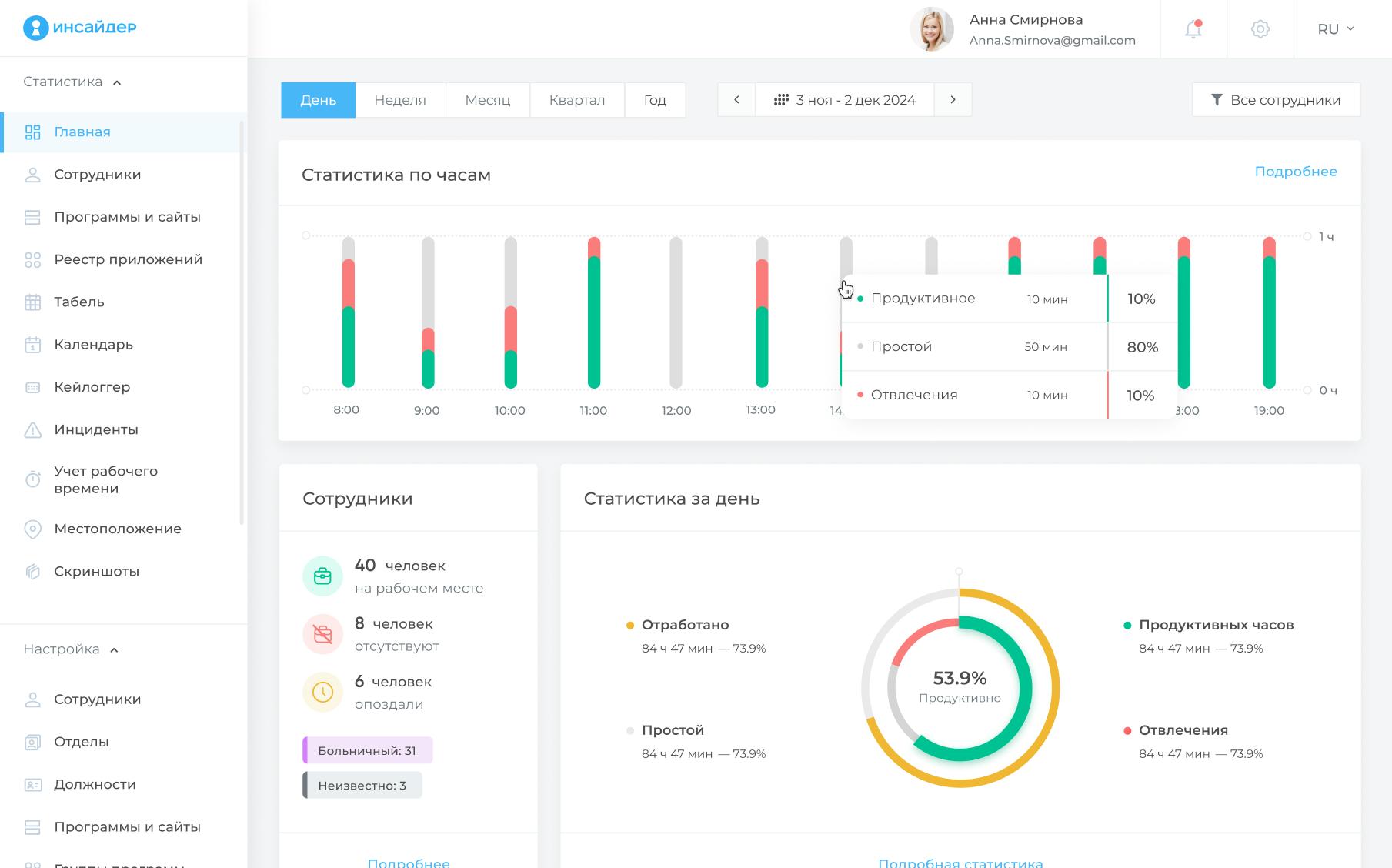

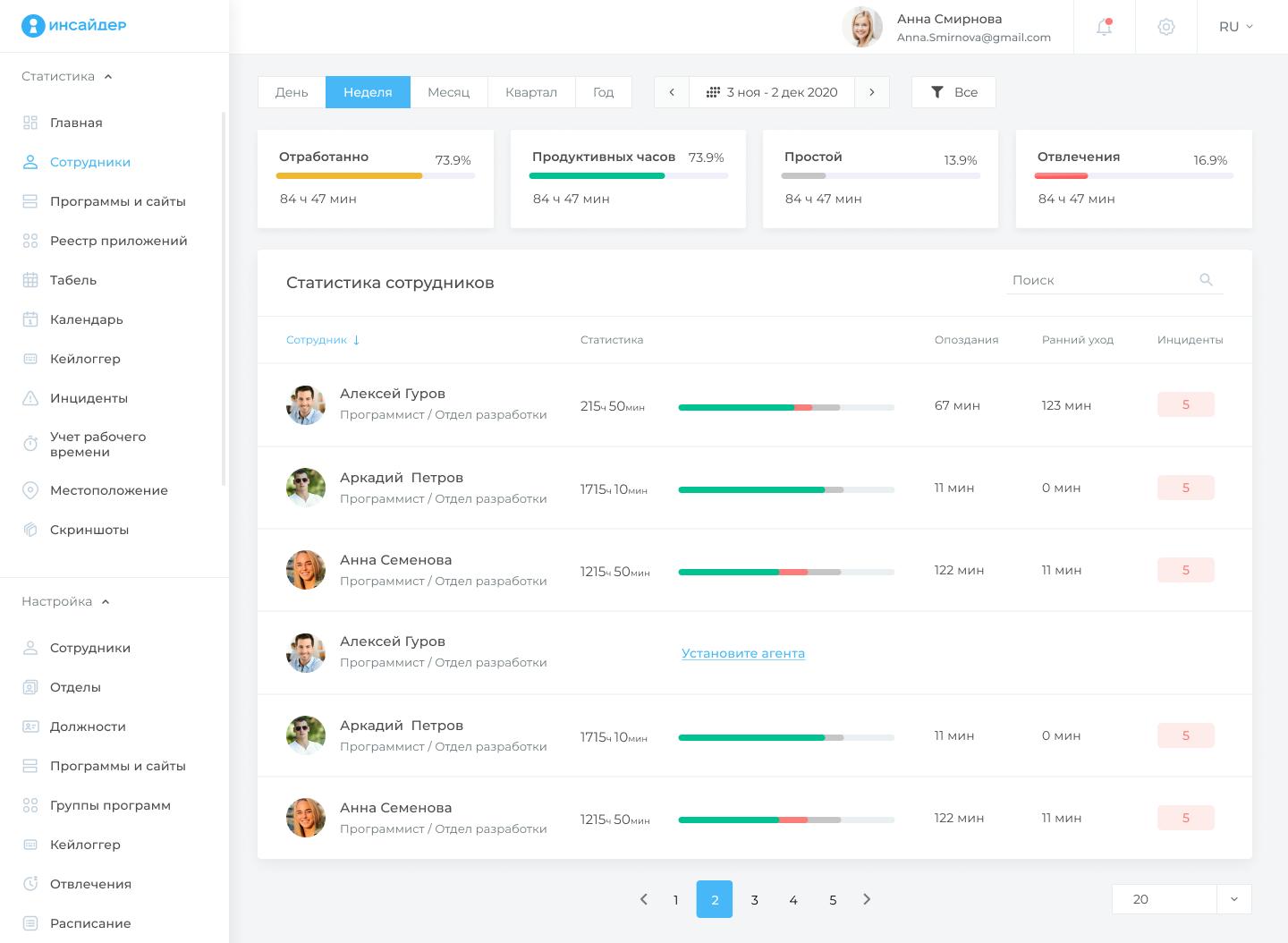

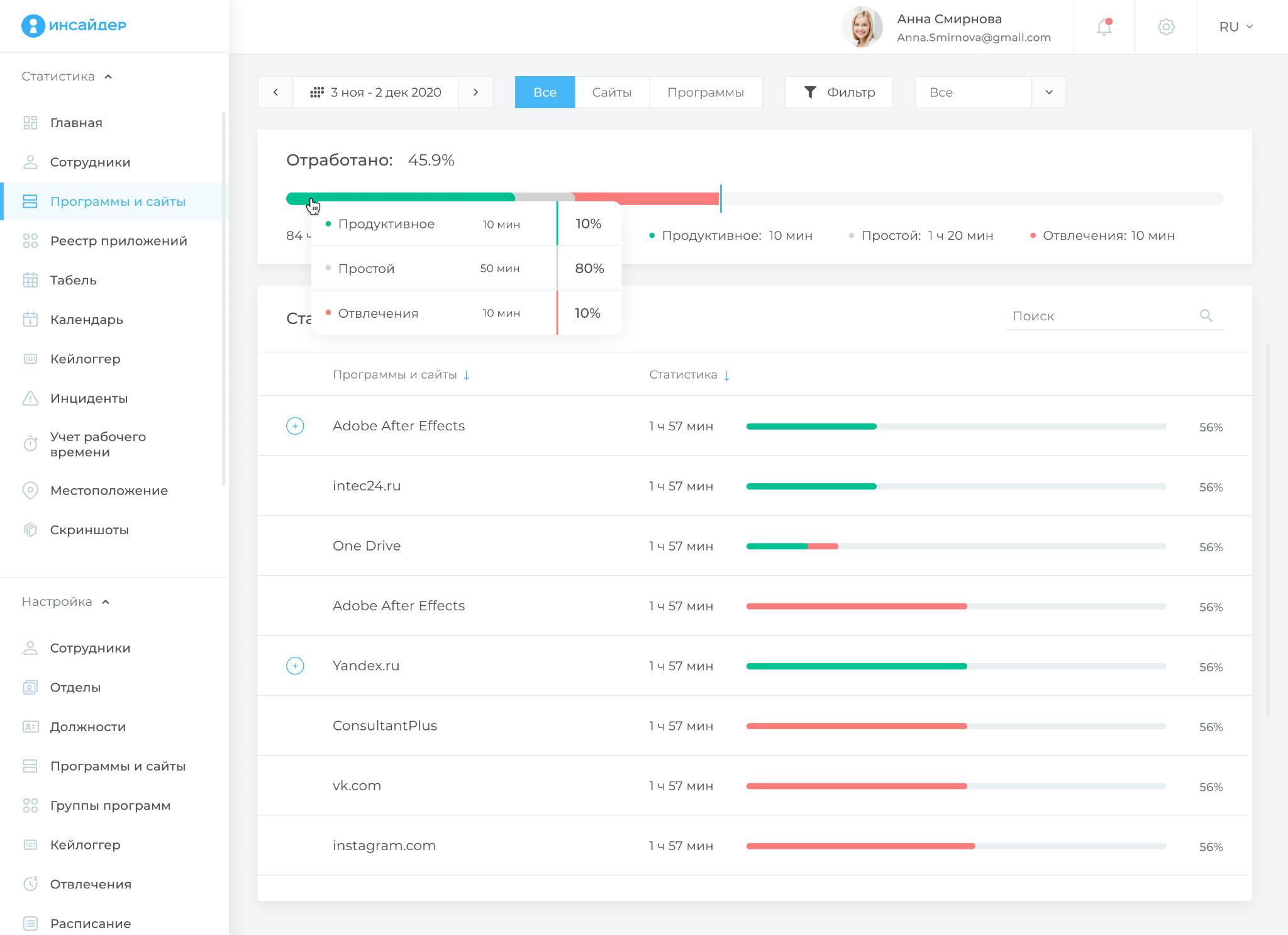

Например, система мониторинга и оценки эффективности «ИНСАЙДЕР» наглядно демонстрирует, как автоматизация может быть одновременно мощной и ненавязчивой:

- Функционал охватывает ключевые задачи внутренней организации: учет времени, контроль дисциплины, анализ продуктивности и многое другое.

- Минимальное влияние на ИТ-инфраструктуру и производительность рабочих станций.

- Быстрое внедрение без длительного переобучения команды.

- Поддержка разработчика на всех этапах — от запуска до масштабирования.

Внедрение таких решений — шаг к управляемому росту, основанному на фактических данных, а не предположениях.

Фотография рабочего дня

Одним из самых действенных инструментов повышения производительности является анализ распределения рабочего времени. В управленческой практике этот метод часто называют фотографией рабочего дня — не в буквальном смысле, а как метафору: речь идет о создании детализированной, объективной «картины» того, как человек проводит свое время в течение смены.

Это не слежка и не фиксация каждого клика. Это структурированный сбор данных о видах деятельности: рабочие задачи, коммуникации, перерывы, технические простои — все это отображается в виде наглядных отчетов с таймлайнами и диаграммами загруженности.

Существует два основных подхода к сбору таких данных:

- Ручной. Сотрудник сам фиксирует свои действия в журнале или специализированном приложении. Метод требует дисциплины и времени, а также подвержен субъективности.

- Автоматизированный. С помощью ПО, которое объективно фиксирует активность: переключения между приложениями, длительность работы в профильных программах, типы активности, частота перерывов.

Преимущества автоматизированного подхода очевидны: специалистам не приходится тратить время на ручное заполнение отчетов, а руководитель гарантированно получает готовую аналитику с достоверными данными. Что касается «ИНСАЙДЕРа», решение позволяет:

- Оценить длительность выполнения задач, выявить возможные точки замедления и необходимость дополнительного обучения персонала или оптимизация самого процесса.

- Увидеть реальное соотношение полезной активности (работа, совещания, коммуникации) и пауз (запланированных и стихийных).

- Проанализировать, насколько активно используются профильные инструменты (например, CRM, 1С, редакторы) и сторонние ресурсы.

- Выявить неравномерную загруженность персонала и узнать, кто перегружен работой, а у кого есть резерв для перераспределения задач.

Эти данные — не для наказания, а для принятия взвешенных управленческих решений: пересмотра регламентов, корректировки зон ответственности, обучения, внедрения автоматизации или просто более гибкого подхода к организации труда.

Как повысить эффективность рабочих процессов

Социологические опросы показывают, что как минимум 60% россиян тратят часть рабочего времени впустую. По их оценкам, до трети дня занимает выполнение задач, которые кажутся бессмысленными или не приносят никакой пользы.

Такую печальную статистику нельзя игнорировать. Она указывает на две фундаментальные проблемы:

- Недостаточная проработка процессов. Сотрудники ежедневно сталкиваются с избыточными согласованиями, дублированием функций, перекладыванием ответственности или отсутствием четких регламентов.

- Недостаток вовлеченности и понимания цели. Человек не видит связи между своей задачей и общим результатом, а значит, теряет мотивацию и фокус.

Обе ситуации снижают производительность, повышают риски развития выгорания и текучесть кадров. Чтобы избежать этого, необходимо:

- Прислушаться к команде. Сотрудники, которые действительно вовлечены в рабочий процесс, часто предлагают самые практичные улучшения. Им стоит дать такую возможность, например, через регулярные ретроспективы или внутренние инициативы по оптимизации.

- Обеспечить прозрачность целей. Важно показать, как вклад каждого влияет на миссию компании. Это мотивирует и помогает принимать более осознанные решения на операционном уровне.

Но чтобы действовать не на основе предположений, а фактов, необходимо провести объективную диагностику. Только понимание реального распределения времени и позволяет строить обоснованный план изменений.

Среди проверенных мер повышения эффективности:

- Внедрение практик осознанного тайм-менеджмента.

- Минимизация отвлекающих факторов, в том числе через настройку рабочей среды и цифровой гигиены.

- Устранение, автоматизация или делегирование рутинных операций.

- Пересмотр распределения задач с учетом нагрузки, компетенций и зон роста сотрудников.

Система мониторинга «ИНСАЙДЕР» позволяет не только собрать аналитику активности в течение дня, но и интерпретировать ее. Решение визуализирует паттерны поведения, помогает выявлять аномалии и формулировать гипотезы для тестирования изменений.

Попробуйте сами — без рисков и обязательств! Протестируйте бесплатную демо-версию «ИНСАЙДЕР» и получите объективную картину того, как на самом деле работает ваша команда.

Часто задаваемые вопросы об оптимизации работы

С чего начать, если рабочие процессы в компании вообще не описаны?

Начните с «точек боли» — тех задач или этапов, где чаще всего возникают задержки, ошибки или конфликты. Выберите один ключевой процесс (например, обработка входящей заявки или подготовка отчета) и опишите его как есть: кто участвует, какие действия выполняются, какие инструменты используются, где происходят согласования. Это будет ваша отправная точка для улучшений.

Как понять, что процесс построен эффективно?

Эффективный процесс должен соответствовать трем критериям:

- Целесообразность — каждый шаг приносит ценность (для клиента, команды или бизнеса).

- Предсказуемость — результат и сроки выполнения можно оценить заранее.

- Устойчивость — процесс работает стабильно даже при замене исполнителя (благодаря четким инструкциям и ролям).

Если сотрудник постоянно «додумывает» или вынужден обходить регламент, процесс требует доработки.

Нужно ли вовлекать сотрудников в описание и оптимизацию их же процессов?

Да — и это критически важно. Сотрудники на «передовой» лучше всех знают:

- где возникают простои;

- какие действия дублируются;

- какие инструменты реально работают, а какие — лишь формальность.

Их участие повышает не только качество процесса, но и вовлеченность: человек охотнее следует правилам, в создании которых участвовал.

Как избежать перегрузки процесса лишними шагами?

Применяйте правило «5 почему» к каждому этапу: «Почему этот шаг нужен?» → «Почему без него нельзя?» → …

Если на каком-то уровне выясняется, что шаг нужен лишь потому, что «всегда так делали» или «чтобы отчитаться» — это повод пересмотреть его ценность. Также полезен принцип минимально жизнеспособного процесса (MVP): начните с самого простого рабочего варианта, а усложняйте только по мере реальной необходимости.

Как мотивировать сотрудника соблюдать регламент?

Как мотивировать сотрудника соблюдать регламент:

- Четко объясните, зачем нужен каждый этап («Это сокращает срок согласования с 3 дней до 1»).

- Упростите выполнение: дайте шаблоны, чек-листы, автоматизируйте рутину.

- Свяжите соблюдение регламента с результатом — например, через KPI, отражающие не «время за компьютером», а целевые действия («обработано заявок», «сокращено время на этап Х»).

Если новый процесс удобнее, чем старый способ — люди перейдут на него добровольно.

Насколько глубоко нужно прописывать процессы?

Все зависит от риска и масштаба:

- Для критичных процессов нужны детальные инструкции, включая скриншоты и сценарии исключений.

- Для рутинных задач достаточно алгоритма в 5–7 шагов + шаблонов.

- Для творческих/аналитических задач — фокус на результатах и критериях качества, а не на последовательности действий.

Описывайте настолько подробно, насколько необходимо для воспроизводимости результата.

Можно ли автоматизировать выстраивание рабочих процессов сотрудников?

Полностью — нет. Но можно сильно ускорить и упростить за счет специальных инструментов:

- Анализ временных затрат. Например, система мониторинга активности и учета рабочего времени «ИНСАЙДЕР» покажет, как процесс работает на практике.

- BPM-системы (например, на базе 1С-Bitrix) помогают визуализировать и запустить процессы в работу.

- Чек-листы и workflow-автоматизация (в Trello, Notion, ClickUp и др.) поддерживают исполнение без постоянного контроля.