Почему сотрудники не хотят работать: комплексный анализ причин и эффективные стратегии повышения вовлеченности

Эффективное использование рабочего времени — ключевой фактор конкурентоспособности современных компаний. Однако реальность часто далека от идеала: вместо выполнения профессиональных обязанностей сотрудники находят множество отвлекающих занятий.

Срываются дедлайны, снижается удовлетворенность клиентов, ухудшаются финансовые показатели. Чтобы решить эти проблемы, недостаточно лишь усилить контроль — необходим системный подход. В статье определим основные причины низкой вовлеченности сотрудников и предложим способы борьбы с прокрастинацией и дезорганизацией.

Что происходит на рабочих местах

Прежде чем искать решения, важно объективно оценить масштаб и характер проблемы. Низкая вовлеченность сотрудников проявляется как в измеримых цифрах, так и в поведенческих, эмоциональных и организационных симптомах — и те, и другие требуют внимания.

Количественные показатели неэффективности

Опросы показывают, что более 60% сотрудников российских компаний сознательно откладывают выполнение рабочих задач. Среди наиболее распространенных форм отвлечений:

- разговоры с коллегами — 44%;

- личные звонки и переписка в мессенджерах — 33%;

- просмотр новостей — 27%;

- пребывание в соцсетях — 17%;

- перекуры — 15%;

- подработка — 11%;

- планирование отдыха — 10%;

- учеба — 7%;

- онлайн-шоппинг / просмотр сериалов — по 5%;

- игры — 4%.

Эти цифры напрямую транслируются в экономический ущерб: снижается производительность труда, растут издержки на управление, срываются сроки, страдает качество клиентского сервиса. При этом масштабы проблемы варьируются.

В офисных и IT-компаниях выше доля отвлечений на цифровые ресурсы (соцсети, мессенджеры). В производственных и сервисных отраслях чаще встречаются непродуктивные перерывы и затяжные перекуры. Среди младшего персонала и новичков распространена прокрастинация из-за неуверенности в своих силах или задачах. У топ-менеджеров и экспертов чаще наблюдается эмоциональное выгорание и пассивное сопротивление.

Качественные проявления демотивации

Количественные метрики лишь фиксируют следствия — истоки лежат в психоэмоциональной сфере. Основные признаки профессионального выгорания (признанного ВОЗ как состояния, связанного исключительно с трудовой деятельностью):

- Эмоциональное истощение — раздражительность, апатия, физическая усталость даже при умеренной нагрузке.

- Цинизм и дистанцирование — снижение вовлеченности в командную работу, избегание общения, минимизация участия в совещаниях.

- Снижение профессиональной эффективности — падение качества решений, увеличение ошибок, прокрастинация даже по рутинным задачам.

Эти симптомы нередко перерастают в формы саботажа: от пассивных (молчаливое игнорирование инициатив, формальное выполнение задач) до активных (открытое сопротивление изменениям, намеренное затягивание сроков, провокация конфликтов).

В долгосрочной перспективе такие проявления подрывают корпоративную культуру: снижается доверие внутри команд, растет текучесть, расслаивается коллектив на «активных» и «пассивных», а мотивированные сотрудники начинают выгорать быстрее из-за вынужденной компенсации чужой нагрузки.

Глубинный анализ причин

Потеря рабочего времени — лишь внешнее проявление более глубоких проблем. Чтобы устранить их на корню, необходимо разобрать причины на трех ключевых уровнях: организационном, личностно-психологическом и социально-экономическом.

Организационные факторы

Многие случаи низкой вовлеченности сотрудников — не следствие лени, а результат системных недостатков в управлении.

- Несовершенство бизнес-процессов и систем управления. Проявляется в постоянной перестройке приоритетов, отсутствии четких регламентов и «ручном» управлении задачами. Это создает неопределенность, провоцирует ошибки и многократное согласование, что демотивирует даже самых ответственных сотрудников.

- Нечеткое распределение ответственности и полномочий. Ведет к возникновению «серых зон», когда задачи остаются нерешенными из-за отсутствия исполнителя, или, наоборот, дублируются из-за пересечения зон ответственности. Сотрудники начинают избегать инициативы, опасаясь последствий.

- Отсутствие прозрачной системы оценки результатов. Лишает персонал возможности понимать, как его труд влияет на общий успех компании. Если достижения не фиксируются и не признаются, усилия кажутся бессмысленными.

- Несбалансированная рабочая нагрузка. Частая причина как выгорания, так и саботажа. Перегруженные сотрудники теряют мотивацию, а свободные начинают искать себе занятия, часто не связанные с работой.

Личностные и психологические аспекты

Психоэмоциональное состояние — один из главных драйверов вовлеченности.

- Профессиональное выгорание. Затрагивает каждого второго сотрудника в российских компаниях. Чаще всего возникает из-за неинтересных задач (30%), неумения выстраивать баланс между работой и отдыхом (28%), рутины и перегрузки (17%).

- Потребность в признании и самоактуализации. Остается одной из ключевых мотиваций даже при достойной зарплате. Отсутствие обратной связи, игнорирование инициатив и невидимость личного вклада в общем результате быстро подрывают внутреннюю мотивацию.

- Личностные особенности. Тип темперамента, уровень амбиций, склонность к риску или стабильности должны учитываться при подборе и распределении задач. Сотрудник, который не соответствует своей должности по психотипу или ценностям, будет вынужденно подстраиваться, что ведет к хроническому стрессу.

- Эмоциональный интеллект и стрессоустойчивость. Важные, но редко оцениваемые компетенции. Их дефицит у отдельных сотрудников может провоцировать конфликты, снижение инициативности и переход в «пассивный режим» при первой же трудности.

Социально-экономические факторы

Внешние условия формируют контекст, в котором складываются поведенческие установки сотрудников.

- Несоответствие компенсации рыночным стандартам. Прямой путь к внутреннему протесту. Даже при высокой лояльности несправедливое вознаграждение разрушает контракт доверия между сотрудником и компанией.

- Отсутствие перспектив карьерного роста. Одна из главных причин увольнений «в никуда». Когда нет видимого пути развития, работа превращается в рутину, а мотивация — в механическое исполнение обязанностей.

- Недостаточная социальная поддержка. Отсутствие ДМС, гибких льгот, поддержки при семейных обстоятельствах снижает чувство защищенности и лояльности к работодателю.

- Влияние внешней среды. Инфляция, нестабильность рынка труда, изменения в трудовом законодательстве также влияют на мотивацию. В периоды неопределенности сотрудники чаще зацикливаются на личной безопасности, что снижает готовность к инициативам и риску.

В совокупности эти факторы создают почву для прокрастинации и демотивации. Их коррекция требует не точечных мер, а системной перестройки HR-политики, культуры управления и внутренних процессов.

Стратегии и тактики повышения вовлеченности

Борьба с прокрастинацией и демотивацией требует не разовых акций, а устойчивой системы мер — от перестройки процессов до персональной поддержки сотрудников. Эффективные стратегии работают на трех уровнях: организационном, мотивационном и психологическом.

Системные изменения в организации

Первый шаг к росту вовлеченности — устранение структурных барьеров, которые делают работу неэффективной и неприятной.

Оптимизация бизнес-процессов и трудовых функций позволяет исключить дублирование, «ручное» согласование и неопределенность. Четкие регламенты, документированные процедуры и автоматизация рутинных операций освобождают время на содержательную работу и снижают фрустрацию.

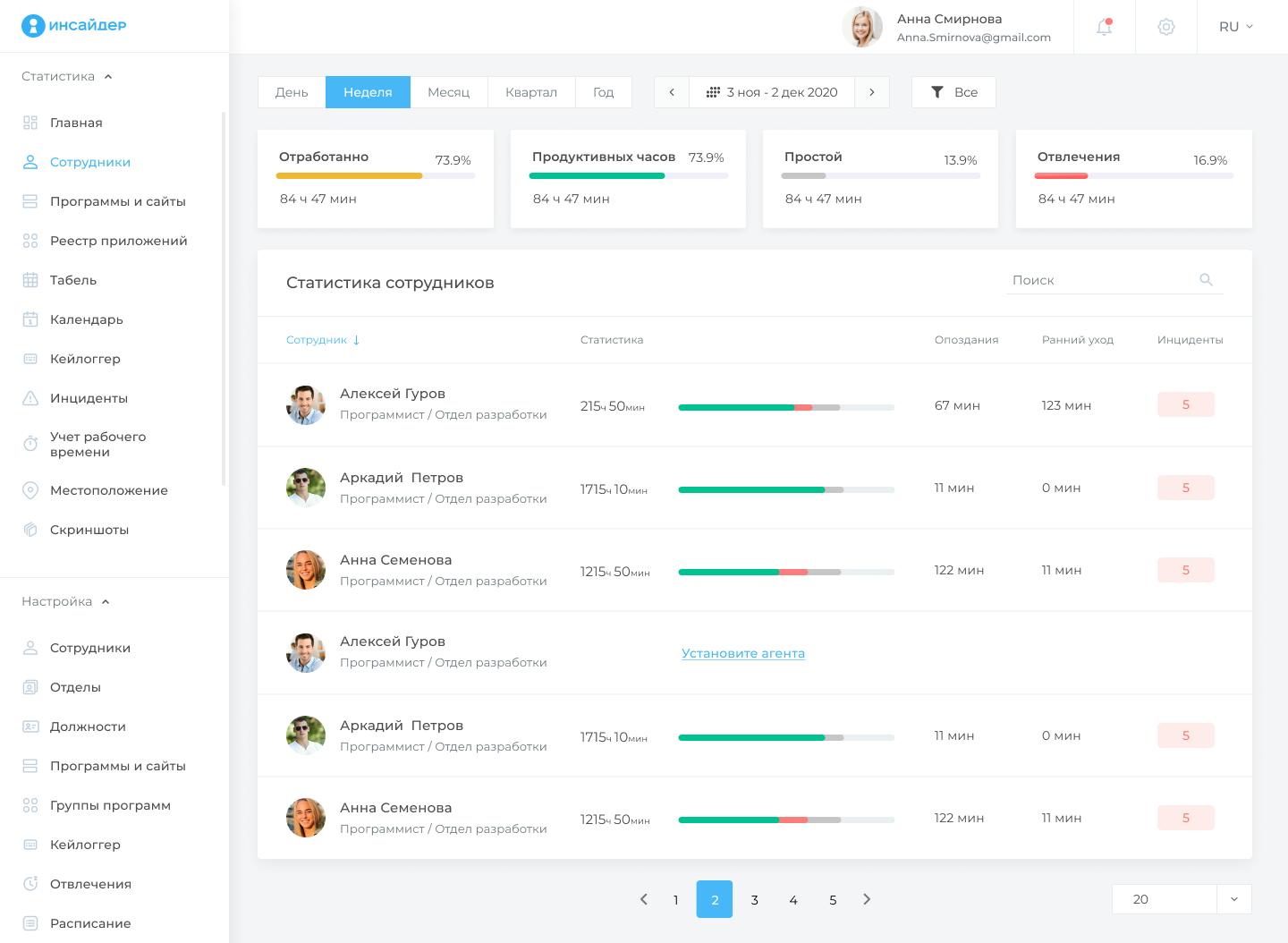

Создание прозрачной системы KPI и оценки результатов формирует справедливую и предсказуемую среду: сотрудник понимает, что от него ждут, как будут оценивать и почему одни получают премии, а другие — нет. Особенно важно избегать субъективных оценок — в этом помогает объективный мониторинг с помощью системы «ИНСАЙДЕР», которая фиксирует не только время активности, но и инструменты, приложения, длительность выполнения задач.

Внедрение гибких форматов работы — гибридного режима, скользящего графика или четырехдневной недели (если позволяет специфика), повышает лояльность и снижает выгорание. В среднем два из пяти сотрудников называют возможность удаленной работы одним из ключевых мотиваторов.

Балансировка рабочей нагрузки и распределение задач также являются важнейшими элементами устойчивой системы. Перегруженные сотрудники теряют мотивацию, а те, кто недостаточно занят, начинают искать отвлечения. Регулярный анализ загрузки позволяет вовремя перераспределять задачи, делегировать или вовлекать резервных специалистов.

Эффективные методы мотивации

Мотивация должна быть комплексной: материальной — для базовой удовлетворенности, и нематериальной — для вовлеченности и развития.

Тем не менее, материальная остается основой:

- 65% сотрудников отмечают стабильные премии как главный стимул;

- 56% — регулярный рост зарплаты;

- бонусные и проектные премии, связанные с конкретными KPI, усиливают связь между усилием и вознаграждением.

Важно отметить, что финансовые инструменты работают лучше, когда дополняются нематериальными:

- Комфортные условия труда — от эргономичной мебели до исправной техники — устраняют раздражающие мелочи, которые накапливаются в хронический стресс.

- Признание достижений и регулярная обратная связь (не раз в год, а в режиме диалога) удовлетворяют потребность в уважении и росте.

- Возможности для профессионального развития — внутренние тренинги, менторство, участие в конференциях — ценят 40% сотрудников.

- Вовлечение в принятие решений и корпоративную жизнь формирует чувство принадлежности и ответственности за общий результат.

- Гибкие условия работы и удаленный формат, как уже отмечалось, не просто льгота, а мощный фактор удержания и лояльности.

Работа с выгоранием

Эмоциональное выгорание — не личная слабость, а системный риск. Его профилактика и лечение требуют осознанной HR-политики.

- Системы раннего выявления. Сюда входят анализ снижения продуктивности, роста ошибок, частых отгулов и изменения поведения. Автоматизированные инструменты позволяют зафиксировать отклонения до того, как ситуация достигнет критической точки.

- Программы психологической поддержки. От внутренних коучей и EAP-сервисов до регулярных чек-инов с руководителем — помогают снизить эмоциональную нагрузку и предотвратить уход в пассивное сопротивление.

- Практики здорового work-life баланса. Запрет на рабочие сообщения после окончания дня, поощрение отпусков «без связи» — формируют культуру уважения к личному времени.

- Ротация задач и обогащение должностных обязанностей. Помогают преодолеть рутину — главную причину выгорания для 17% сотрудников. Даже в рамках одной должности можно вводить проектные роли, кросс-функциональные задачи, периоды наставничества или временного замещения — это не только снимает скуку, но и развивает компетенции.

Комплексный подход позволяет вернуть сотрудникам интерес к работе, а компании — устойчивую производительность и лояльную команду.

Современные инструменты контроля и анализа

Традиционные методы контроля по типу ручного учета задач или личного наблюдения руководителем устарели: они субъективны, трудоемки и часто вызывают сопротивление. Сегодня эффективные решения построены на объективных данных и поддерживают не только дисциплину, но и устойчивое развитие персонала и процессов.

Автоматизированный мониторинг рабочего времени

Системы автоматического учета рабочего времени, такие как «ИНСАЙДЕР», позволяют не просто фиксировать присутствие сотрудника, а проводить глубокий анализ его вовлеченности и продуктивности.

Программа работает в фоновом режиме и собирает данные без вмешательства пользователя:

- Точное время начала и окончания рабочего дня, опоздания, ранние уходы, продолжительность перерывов — все фиксируется с точностью до минуты.

- Продуктивные и непродуктивные периоды выделяются на основе активности в профильных и нежелательных приложениях и веб-ресурсах.

- Анализ рабочих паттернов показывает, в какие часы сотрудник наиболее сосредоточен, когда чаще всего отвлекается, как распределяется нагрузка в течение дня и недели.

Отдельно стоит отметить возможность выявления факторов, которые напрямую влияют на производительность. Например, частые короткие отвлечения могут говорить о неудобной организации процессов или перегрузке. Длительные простои — о нехватке задач или мотивации. Долгое выполнение задачи из-за неумения пользоваться нужной программе или поиск информации о работе сервиса — сигнал о необходимости обучения.

Этические аспекты контроля

Любой инструмент мониторинга эффективен только при условии доверия со стороны коллектива. Его внедрение требует прозрачности и уважения к сотрудникам.

- Баланс между прозрачностью и доверием. Достигается, когда система позиционируется не как «сервис для слежки», а как инструмент повышения личной эффективности и справедливости. Например, если руководитель тоже подключен к мониторингу, это сразу меняет восприятие: контроль становится коллективной практикой саморазвития.

- Вовлечение сотрудников в процесс мониторинга. Доступ к собственным отчетам позволяет проводить самоанализ: «Почему я потратил 3 часа на задачу, которую коллега делает за 45 минут?», «Когда я наиболее сосредоточен?», «Какие отвлечения повторяются чаще всего?».

- Использование данных для развития. Ключевой принцип этичного подхода. Аналитика должна служить для корректировки рабочей нагрузки, выявления потребностей в обучении, формирования объективной основы для премирования и карьерного роста.

- Соблюдение законодательства. Внедрение системы требует оформления согласия сотрудников (например, в приказе или дополнении к трудовому договору), информирования о целях и правилах обработки данных, а также соблюдения требований законодательства о ПДн. Прозрачность здесь — не опция, а обязательное условие.

Когда мониторинг строится на доверии, данные становятся основой для создания среды, в которой хочется работать осознанно и с удовольствием.

Практические кейсы и решения

Теоретические модели работают только тогда, когда адаптированы под реальные типы сотрудников и конкретную ситуацию в коллективе. Ниже — проверенные сценарии и пошаговый план для руководителя, который хочет добиться высокой вовлеченности команды.

Работа с разными типами сотрудников

- Сотрудники с высокой квалификацией, но низкой мотивацией

Часто такие специалисты — бывшие «звезды», которые утратили интерес из-за отсутствия вызовов или признания.

Признаки: выполняют задачи на «удовлетворительно», избегают инициатив, могут критиковать процессы без предложений.

Решение:

- Перевод в роль наставника или lead-специалиста.

- Вовлечение в пилотные проекты, кросс-функциональные задачи.

- Открытый диалог о карьерных предпочтениях (не только вверх по иерархии, но и вглубь экспертизы).

- Регулярное признание их вклада — не только финансово, но и публично.

- Новички, испытывающие трудности с адаптацией

Можно подумать, что они ленятся, но на самом деле они не понимают приоритетов, боятся ошибиться, теряются в процессах.

Признаки: низкая скорость выполнения задач, частые уточнения, избыточная осторожность, повышенная утомляемость.

Решение:

- Четкий план адаптации на 30–60–90 дней с конкретными целями.

- Назначение наставника (не формально, а с мотивацией и KPI для самого наставника).

- Дробление задач на микрошаги с обратной связью после каждого.

- Включение в низкоуровневые, но видимые и ценные проекты для быстрого ощущения вклада.

- Сотрудники, столкнувшиеся с профессиональной рутиной

Рутина — одна из наиболее распространенных причин выгорания. Особенно опасна в операционных и административных ролях.

Признаки: «автопилот», шаблонные решения, снижение внимания к деталям, повышенная раздражительность.

Решение:

- Ротация задач — смена клиентов, направлений деятельности, форматов отчетности (даже в рамках одной должности).

- Автоматизация рутины, например, настройка шаблонов, макросов, интеграций, чтобы освободить время для содержательной работы.

- Проектная работа «вне зоны ответственности»: участие в улучшении процессов, тестировании новых инструментов.

- Работники на стрессовых и эмоционально нагруженных позициях

Колл-центр, поддержка, продажи, HR, техническая поддержка — профессии с высоким эмоциональным износом.

Признаки: эмоциональная отстраненность, цинизм, физическая усталость, частые краткосрочные больничные.

Решение:

- Внедрение микроперерывов (5–7 минут каждые 60–90 минут).

- Регулярный дебрифинг после сложных кейсов (не для оценки, а для снятия напряжения).

- Доступ к психологической поддержке или групповым сессиям.

- Четкие SLA, которые исключают необходимость «перегорания» ради результата.

Заключение

Нежелание сотрудников работать — не признак лени, а сигнал о нарушении внутреннего баланса: между нагрузкой и ресурсами, ожиданиями и возможностями, вкладом и признанием. Бороться с этим симптомом через одни лишь запреты, штрафы или «внезапные проверки» неэффективно и даже вредно: это лишь усиливает сопротивление и ускоряет выгорание.

Системный подход — единственно устойчивое решение. Он предполагает одновременную работу на всех уровнях: оптимизацию процессов, пересмотр мотивационных схем, поддержку психоэмоционального состояния и внедрение прозрачных инструментов анализа. Именно здесь на помощь приходит многофункциональная система мониторинга и оценки эффективности «ИНСАЙДЕР».

Решение фиксирует не просто присутствие сотрудника, а реальную вовлеченность:

- Точное время начала и окончания рабочего дня, длительность перерывов и простоев.

- Распределение времени между профильными и нежелательными приложениями и веб-ресурсами.

- Динамику продуктивности в течение дня или другого периода, пики концентрации и моменты падения вовлеченности.

- Нестандартные паттерны поведения и случаи отклонения от регламентов.

Более того, система предлагает возможности для самоанализа — сотрудники могут получать доступ к собственным отчетам, что превращает контроль в инструмент личного роста и ответственности.

Убедитесь в ее эффективности лично — воспользуйтесь бесплатной демо-версией «ИНСАЙДЕР», чтобы получить реальные данные по загрузке команды, выявить скрытые причины прокрастинации и начать принимать решения на основе фактов, а не догадок.

Часто задаваемые вопросы о вовлеченности и нежелании работать

Почему сотрудники не работают, даже если получают хорошую зарплату?

Высокая зарплата — необходимое, но недостаточное условие вовлеченности. Недостаток интересных задач (30%), нарушение баланса работы и личной жизни (28%) и профессиональная рутина (17%) часто перевешивают финансовую мотивацию. Люди хотят не только получать, но и расти, влиять и чувствовать смысл.

Как отличить лень от профессионального выгорания?

Лень — устойчивая установка избегать усилий даже при наличии ресурсов.

Выгорание — состояние истощения после длительной нагрузки: сотрудник хочет работать, но не может — физически и эмоционально. Признаки: раздражительность, цинизм, частые отгулы, снижение качества работы при сохранении ответственности. В этом случае нужны не замечания, а поддержка и перераспределение нагрузки.

Что делать, если сотрудник «работает», но ничего не успевает?

Возможные причины:

- недостаток компетенций (11% сотрудников испытывают страх перед задачами из-за нехватки навыков);

- неоптимальные процессы (слишком много согласований, дублирование);

- хронические отвлечения (соцсети, личные звонки — 33%).

Решение: проанализировать его рабочие паттерны (например, через систему мониторинга), провести обучение, упростить процессы, а не усиливать давление.

Помогает ли контроль или только ухудшает отношения в коллективе?

Контроль в формате слежки и наказаний — да, разрушает доверие. Контроль в виде прозрачной аналитики и обратной связи повышает справедливость и мотивацию.

Например, система мониторинга «ИНСАЙДЕР» позволяет объективно оценивать вклад сотрудников при премировании, выявлять перегруженных специалистов и определять узкие места в рабочих процессах. Полученные данные помогают увидеть реальную картину происходящего и предпринять соответствующие меры для оптимизации работы компании.

Как мотивировать сотрудника, если бюджет на премии ограничен?

Нематериальная мотивация часто эффективнее финансовой:

- гибкий график или возможность удаления (ценят 40%);

- регулярная обратная связь и признание (грамоты, упоминания на планерке);

- участие в интересных проектах, ротация задач;

- наставничество и внутреннее обучение (21% отмечают как мотиватор).

Главное — персонализировать подход: одному важно признание, другому — свобода, третьему — развитие.

Помогают ли корпоративы и тимбилдинги повысить вовлеченность?

Только если они — часть системной работы, а не «разовая разрядка». 29% сотрудников отмечают тимбилдинги как мотиватор, но эффект сохраняется максимум 2–3 недели, если за ними не следует:

- улучшение коммуникаций внутри команды;

- снижение конфликтов из-за нечетких зон ответственности;

- поддержка после мероприятий (например, внедрение идей, возникших на хакатоне).

Без этого корпоративы могут восприниматься как пустая трата времени.

Влияет ли физическое пространство офиса на нежелание работать?

Да. Открытые планировки, несмотря на их популярность, зачастую способствуют росту отвлечений — например, 44% сотрудников тратят большое количество времени на неформальные разговоры с коллегами, а отсутствие зон для уединенной работы снижает способность к концентрации. К тому же такие факторы, как постоянный шум, недостаточное или резкое освещение, неэргономичная мебель, ускоряют эмоциональное и физическое истощение, особенно при длительной работе.

Однако даже небольшие изменения — например, создание зон тишины, установка телефонных будок для звонков или замена стульев — могут повысить уровень сосредоточенности на 15–20%, улучшить самочувствие сотрудников и снизить риски выгорания.